アジングで好釣果を狙いたいなら、「朝マズメ」の時間帯に注目するのが基本です。

特に「アジング 朝マズメ」と検索してこの記事にたどり着いた方は、朝の限られた時間にどうすればアジを効率よく釣ることができるのか、そのヒントを求めていることでしょう。

しかし一方で、朝マズメでも釣れないということもあります。

原因として、潮の動きやポイント選び、そしてタナやアクションといった複数の要因が絡んでいます。

この記事では、「潮の動きと朝マズメの関係性」や「ベイトフィッシュの動向に注目する」ことの重要性をはじめ、「朝マズメにおすすめの釣り場の特徴」や「効率よく探るためのアクションとは」といった、すぐに実践できる具体的なノウハウを紹介します。

もちろん、「季節ごとの朝マズメ攻略法」といった年間を通じたアプローチの違いや、「朝マズメと夕マズメどっちが釣れる?」という比較も行い、釣果アップのヒントを総合的にお届けします。

朝マズメの可能性を最大限に活かすための基礎知識と実践的な工夫を、ぜひこの記事で身につけてください。

朝マズメアジングの基本と注意点

-

朝マズメは釣れないと感じる原因とは

-

潮の動きと朝マズメの関係性

-

ベイトフィッシュの動向に注目する

-

朝マズメにおすすめの釣り場の特徴

-

効率よく探るためのアクションとは

朝マズメは釣れないと感じる原因とは

「朝マズメは釣れる」と言われる一方で、実際に釣りに出かけて「全然釣れなかった」と感じる人も少なくありません。

このギャップにはいくつかの理由が存在します。

まず挙げられるのが、朝マズメの「時間のズレ」です。

マズメ時とは、夜明け直前から日の出後の1〜2時間程度の薄暗い時間帯を指しますが、季節や天候によってそのタイミングは微妙に変わります。

このタイミングを逃してしまうと、魚の活性が下がり始め、釣果に繋がらないことが多くなります。

次に、ポイント選びのミスです。

朝マズメの効果は、魚が寄りやすい場所でこそ最大限に発揮されます。

潮通しの良い堤防や、常夜灯の残光があるエリアなど、アジが回遊しやすい環境を選べていないと、どれだけ良い時間帯でも釣れない可能性が高まります。

また、天候や潮の状況によって魚の活性が極端に低くなる日もあります。

特に、急激な気温変化や風の強い日は魚が警戒し、ルアーへの反応が悪くなる傾向にあります。

これらの点を踏まえると、「朝マズメ=必ず釣れる」という思い込みは危険です。

実際には、時間帯の見極めとポイント選び、そしてその日の状況を総合的に判断して挑むことが、釣果を左右する重要なポイントになります。

アジングで釣れない時の打開策は下記の記事でも詳しく解説しています。

「アジングで釣れない状況を打破する方法」

潮の動きと朝マズメの関係性

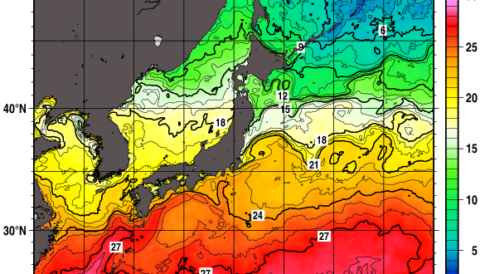

朝マズメに釣果を期待するうえで、潮の動きは非常に大きな影響を持ちます。

潮が動くタイミングとマズメ時が重なると、アジの活性が一気に上がる可能性が高まります。

そもそも潮の動きとは、月や太陽の引力によって海面の高さが変化する自然現象です。

満潮や干潮の前後では潮が大きく動く「潮流」が生まれ、プランクトンやベイトフィッシュが流されることで、これを追ってアジなどのフィッシュイーターも活発に動き出します。

ここで注目すべきなのは、潮止まりの時間帯です。

潮の動きがほとんどないタイミングでは、ベイトの移動も少なくなり、魚の活性が落ちる傾向にあります。

たとえマズメ時であっても、潮が止まっている時間と重なってしまえば、思ったように釣れないことも十分にあり得るのです。

そのため、釣行前には潮見表を確認し、朝マズメと潮の動き出しが重なる時間帯を狙うことがポイントです。

特に「上げ潮7分」や「下げ潮7分」のタイミングは、水の流れが強くなるため、アジが活発にエサを追う絶好のタイミングとなります。

このように、朝マズメの効果を最大限に活かすためには、潮の動きをしっかりと把握することが欠かせません。

光量の変化だけでなく、水の流れにも注目することで、アジングの釣果を一段と伸ばすことができるでしょう。

ベイトフィッシュの動向に注目する

アジングで朝マズメに釣果を上げるには、ベイトフィッシュの動向を無視することはできません。

アジは基本的に回遊性の魚であり、エサとなる小魚やプランクトンの動きに敏感に反応します。

例えば、朝マズメの時間帯は光量が増していく過程にあるため、小魚が活発に動き始めるタイミングです。

このとき、ベイトフィッシュが岸際に寄ってくる場所では、それを追ってアジも同様に接岸してきます。

つまり、どこにベイトがいるかを見極めることで、アジの回遊ルートを予測しやすくなるのです。

実際には、水面に小魚が跳ねている、カモメが一定の場所で旋回している、といった視覚的なサインを頼りにするのが基本です。

特に堤防や漁港内では、常夜灯の明かりに集まったベイトがそのまま夜明けに移動を始めることが多いため、ベイトの進行方向に仕掛けを合わせることで釣果につながりやすくなります。

このように、ベイトフィッシュの動きは単なる背景情報ではなく、釣り場選びやキャスト位置、タイミングの判断材料として活用するべき重要な要素です。

朝マズメにおすすめの釣り場の特徴

朝マズメに適した釣り場には、いくつかの共通する特徴があります。

これを知っておくことで、無駄なく効率的にポイントを選べるようになります。

まず注目したいのが「潮通しの良さ」です。

潮がスムーズに流れる場所ではプランクトンや小魚が集まりやすく、それを追ってアジが活性化します。

防波堤の先端や湾の出入口など、潮がぶつかる場所は好条件といえるでしょう。

また、「常夜灯の残光がある場所」も見逃せません。

夜のあいだに常夜灯に集まっていたベイトが、朝マズメの光の変化とともに動き出します。

この移動にアジがついてくるため、明暗の境目や照明の消えた直後は非常に狙い目です。

もう一つ大切なのが「足場の安定性」です。

朝マズメは薄暗いため、足元が見えにくくなる時間帯でもあります。

滑りにくく、荷物の置き場にも困らない釣り場を選ぶことで、安全性と集中力の両方を確保できます。

このように、潮・明かり・足場という3つの視点から釣り場を選ぶことが、朝マズメでの釣果アップにつながります。

効率よく探るためのアクションとは

朝マズメの短時間で効率よくアジを探るには、アクションの工夫が欠かせません。

時間帯が限られているため、闇雲にキャストを繰り返すより、戦略的な誘い方が必要です。

このとき有効なのが「レンジを細かく刻む」アプローチです。

表層から中層、そしてボトムまで、一投ごとにカウントを変えてフォールさせることで、アジの居場所を早く特定できます。

アタリが出たレンジを絞り込めたら、そこに集中することで効率よく釣果を上げることが可能になります。

加えて、「ダートアクション」や「ただ巻き+ステイ」といったアクションも試す価値があります。

活性の高い時間帯なら、ワームを左右に大きく飛ばすダートでリアクションバイトを誘うのが効果的です。

一方で、活性が低い場合にはただ巻きの中に一瞬の静止を挟むことで、食わせの間を作ることができます。

また、アクションの強弱だけでなく、ルアーカラーやシルエットの変化も組み合わせると、より広範囲に対応できます。

これにより、同じポイントでも違う個体を引き出せる確率が高まります。

このように、朝マズメでのアクションは「速く・広く・確実に」魚を探すための鍵となります。

朝マズメのアジングで釣果を伸ばす方法

-

釣れる時間帯を把握する

-

何時までがチャンスタイムなのか?

-

朝マズメで釣れやすいタナを意識する

-

朝マズメに有効なワームの色を選ぶ

-

季節ごとの朝マズメ攻略法を知ろう

-

朝マズメと夕マズメどっちが釣れる?

釣れる時間帯を把握する

アジングにおいて朝マズメがなぜ有利とされるかというと、魚の活性が急激に高まる時間帯だからです。

この「釣れる時間帯」を的確に捉えることが、釣果を伸ばすコツです。

朝マズメは、日の出の30分前から日の出直後1時間ほどまでが目安とされています。

この間は光量の変化が大きく、水中のプランクトンや小魚が動き出す時間帯と重なります。

それにつられてアジもエサを積極的に追うようになるため、バイトの数が増える傾向にあります。

例えば、夏場であれば4時半頃から5時半あたりがピークになりやすく、冬であれば6時半前後から活動が始まることが多いです。

地域や天候によって変動はありますが、目安としてこの時間帯を中心に動くことが重要です。

このように「魚が動く時間」を把握しておくと、短時間の釣行でも結果を出しやすくなります。

無駄に長時間待つよりも、ピンポイントで狙える点が朝マズメの最大のメリットと言って過言ではありません。

何時までがチャンスタイムなのか?

朝マズメのチャンスタイムは「日の出からおおよそ1時間程度」が一般的な目安です。

しかし、気象条件や潮の動きによって多少の前後があるため、固定的に考えない方がよいでしょう。

例えば、曇天であれば光量の変化が緩やかになるため、アジの活性が長く続く傾向があります。

逆に、快晴の日には一気に明るくなるため、アジが深場へ下がるのが早まり、チャンスタイムが短くなる場合があります。

また、潮止まりのタイミングと重なると、せっかくの朝マズメでも活性が上がらないこともあります。

このため、「日の出+潮の動き」の2つを合わせて見ておくと、より正確にチャンスタイムを読み取ることができるので事前確認は必須!

時間だけで判断するのではなく、水面の変化やアタリの有無を観察することも大切です。

バイトが減ってきたと感じたら、タナを下げたりワームを替えるなどして、粘るか見切るかを判断すると良いでしょう。

朝マズメで釣れやすいタナを意識する

アジングにおいて「タナ」を意識することは、特に朝マズメのような短時間勝負では欠かせません。

タナとは、魚が泳いでいる水深のことで、ここを外すとアタリが激減してしまいます。

朝マズメにアジがよくいるタナは、中層から表層にかけてが多いとされています。

これは、光の増加とともにベイトが浮いてくる動きに合わせて、アジも上層へ移動するからです。

ただし、常夜灯の消灯直後や潮が緩いタイミングでは、やや深めの中層に留まっていることもあります。

またタナに関しては、場所ごとに変わることもあり、私の通っているフィールドでは、ボトム付近で釣れることが多いです。

ご自身の通っているフィールドの特徴を把握しておくことも重要だと思います。

効率よくタナを探る方法としては、「カウントダウンフォール」を活用するのが一般的です。

ワームをキャスト後、リールを巻かずに沈めていき、何秒後にアタリがあるかをチェックします。

例えば、5秒でアタリがあれば、次のキャストでも同じカウントで狙うことで再現性が高くなります。

こうしたタナの見極めは、時間帯ごとのアジの動きを読み解く上で非常に重要です。

また、同じ釣り場でもその日その時間でタナが変わるため、固定せず柔軟に調整することが求められます。

朝マズメに有効なワームの色を選ぶ

朝マズメにアジの食いつきを高めるには、ワームの「色選び」が大きなカギを握ります。

水中の光の届き方や濁り具合に応じて、視認性やアピール力が変わるためです。

まだ薄暗い時間帯では、グロー系(蓄光)のホワイトやピンクが効果的です。

これらの色はわずかな光でも目立ちやすく、魚の視界に入りやすいという特徴があります。

反対に、明るくなるにつれてナチュラルカラーのクリア系やパール系で釣れることが多いです。

水が澄んでいる場合は、クリアラメなどでさりげなくアピールする方が違和感なく口を使ってくれます。

また、濁りが強い時や波がある時は、チャート系やオレンジといった派手なカラーが有効です。

水中での存在感が高まり、アジの注意を引きやすくなるためです。

このように、ワームの色は「時間帯×水の状況」で選ぶのが基本です。

状況に応じて色を使い分けることで、同じポイントでも釣果に大きな差が出ることがあります。

季節ごとの朝マズメ攻略法を知ろう

朝マズメのアジングは、季節によって狙い方を調整する必要があります。

水温やベイトの動きが異なるため、年中同じアプローチでは釣果が安定しません。

春は産卵後の個体が浅場に寄るため、港内や岸壁周辺が狙い目です。

比較的警戒心が薄くなっているタイミングなので、やや派手めのアピールでも口を使いやすい傾向にあります。

夏になると、水温上昇に伴いアジの動きが活発になりますが、同時に表層の酸素量が減ることで中層~ボトムに落ち着くことが増えます。

このため、タナの見極めがとても重要になります。

秋はベイトが豊富になり、群れも大きくなるため数釣りのチャンスです。

ワームの動きよりもスピード感やサーチ力が求められるため、手返し重視でテンポよく探ることがポイント!

冬は水温が下がり活性が落ちますが、深場を狙えば大型個体がヒットする可能性があります。

フォールスピードを抑えてゆっくりと見せる釣りが有効です。

このように、季節ごとの水温や行動パターンを理解することで、より効果的なアジングが可能になります。

朝マズメと夕マズメどっちが釣れる?

「朝マズメと夕マズメ、どちらが釣れるのか?」という疑問は、アジング初心者にとって特に気になるポイントです。

実際は、状況によってどちらが有利かが変わるため、一概に優劣をつけるのは難しいです。

朝マズメは、夜から活動していた魚が引き続き捕食モードにあるため、短時間で活性の高い魚に出会える可能性が高いです。

一方で、潮が動かない時間と重なると食いが渋ることもあります。

夕マズメは、日中の光により水温が上がっていることが多く、特に秋~冬にかけては活性が上がりやすい傾向にあります。

また、夕方は風が穏やかになりやすく、釣りやすい状況が整うことも魅力です。

釣果の面では、朝マズメの方が一発の型狙いや回遊待ちに向いており、夕マズメは安定した数釣りに適している印象があります。

ただし、ベイトの動向や潮のタイミングによっては、この傾向が逆転することもあります。

したがって、どちらかに絞るよりも、両方を試しながらその日のコンディションを見極めていくのが賢明です。

アジングで朝マズメの釣果を伸ばすポイント総まとめ

-

朝マズメの時間は季節や天候で前後する

-

マズメ時と潮の動きが重なるタイミングを狙う

-

潮止まりの時間帯は避けるべきポイント

-

ベイトフィッシュの位置を常に観察する

-

小魚の跳ねや鳥の動きがベイトの目印になる

-

潮通しの良い堤防や湾口が好ポイント

-

常夜灯の残光エリアは朝マズメに有効

-

足場の安定した場所を選び安全に釣行する

-

レンジを細かく刻むことで居場所を特定しやすい

-

ダートやステイなどアクションの変化が効果的

-

活性に応じたアクションの緩急が釣果を分ける

-

朝マズメの目安は日の出前後1〜1.5時間

-

光量の増加によりタナは表層〜中層に移りやすい

-

時間帯と水質に合わせてワームの色を選ぶ

-

季節によってポイントやタナを調整する必要がある

潮の動きと釣果の関係性が理解できる

効率的なアクションやタナの取り方が学べる

時間帯や釣り場選びのポイントが把握できる