PEラインやエステルラインを使用したアジングをする際に、まず悩むのが「アジング用リーダーの基本と選び方」です。

なぜリーダーが必要なのかを理解していないと、思わぬラインブレイクやライントラブルに直面することも少なくありません。

この記事では、アジングで使うリーダーの実践活用ガイドとして、適切なリーダーの選び方から結び方の種類とコツまでを、初心者にもわかりやすく解説します。

さらに、メインラインとリーダーの太さの関係についても具体的に紹介し、失敗しないセッティングのヒントを提供します。

「アジング リーダー」と検索してきたあなたの疑問や不安を一つずつ解消できるよう、現場で役立つ情報を丁寧にまとめました。

リーダーの役割を正しく理解し、アジングの釣果と快適さを向上させましょう。

アジング用リーダーの基本と選び方

-

なぜリーダーが必要なのか

-

リーダーを結ぶのが面倒な人は

-

太さは何号が適切?

-

ナイロンかフロロどっちを選ぶべきか

-

キャロやフロートのリーダー長さの目安

なぜリーダーが必要なのか

アジングにおいてリーダーは「メインラインの弱点を補う」ために必要です。

特にPEラインやエステルラインを使う場合は、リーダーを組まなければラインブレイクやトラブルのリスクが大きくなります。

PEラインは引っ張り強度には優れていますが、擦れに非常に弱いという特徴があります。

例えば、堤防やテトラなどの障害物に接触すると、簡単に切れてしまうのです。

リーダーを接続することで、耐摩耗性に優れたフロロカーボンやナイロンを先端に配置し、こうしたラインブレイクを防ぐことができます。

加えて、PEラインはしなやかで比重が軽いので、ジグヘッドに直結するとジグヘッドと絡んでしまい、ライントラブルに繋がる可能性も。

また、エステルラインは感度の高さが魅力ですが、伸びが少なく衝撃に弱いため、魚が急に引いたときに切れやすいという欠点があります。

リーダーはその衝撃を緩和する「クッション」のような役割を持ち、ラインの寿命を延ばしながら、魚とのやり取りを安定させてくれます。

例えば、0.3号のエステルラインを使う場合、そのままジグヘッドに直結すると魚の引きに耐えられずに切れることがあります。

しかし、間に0.8号程度のフロロリーダーを挟むことで、その問題を大きく軽減できます。

このように考えると、リーダーはただの補助線ではなく、アジングを安全かつ快適に楽しむための「必須パーツ」と言えるでしょう。

関連記事

「アジング用高比重PEラインとエステルの違いと使い分け」

リーダーを結ぶのが面倒な人は

リーダーの結束が面倒だと感じる人には、いくつかの解決策があります。

工夫次第で手間を減らしつつ、アジングの快適さや安全性をある程度保つことが可能です。

まず取り入れやすいのが、結びやすいノットを覚える方法です。

例えば、トリプルエイトノットや電車結びは比較的シンプルで、時間をかけずに結べます。

複雑なノットに比べて強度は若干劣る場合もありますが、風の強い日や暗い場所でも扱いやすいため、現場でのストレスを軽減できます。

次に、ノットアシストツールを使うという方法も有効です。

これはリーダーとラインの結束を補助する道具で、慣れていない人でも短時間で安定したノットを組むことができます。

コンパクトなタイプも多く、道具箱に一つ入れておくだけでも安心です。

また、どうしても結ぶ手間を省きたいという場合は、ナイロンやフロロカーボンラインをメインに使うという選択肢もあります。

これらはリーダーを結ばずにそのままジグヘッドに接続できるため、リーダーを使う必要がありません。

ただし、感度や飛距離の点ではPEラインやエステルラインに劣る場合があるため、狙う魚のサイズやポイントの条件をよく考慮する必要があります。

他にも、市販されているリーダー付きセットやワンタッチで装着できるリーダーを使う方法もあります。

このように、リーダーを結ぶのが面倒な人でも、工夫次第で快適にアジングを楽しむことは十分に可能です。

自分に合った方法を見つけることが、釣りの継続と上達につながります。

フロロカーボンラインの詳細はコチラの記事も参考にして下さい。

「アジングにおけるフロロカーボンの特徴と注意点まとめ」

太さは何号が適切?

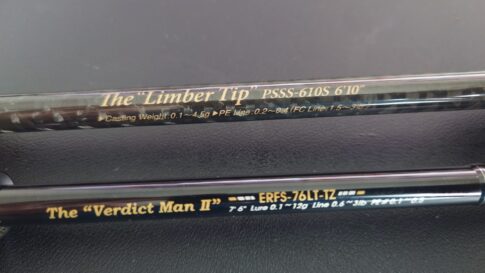

アジングに使うリーダーの太さは、釣り場の状況やターゲットのサイズによって変わりますが、基本的には0.6号〜1.5号程度がよく使われます。

一般的な港湾部でのライトなアジングであれば、0.8号(約3lb)前後が扱いやすく、初心者にもおすすめです。

アジの口は柔らかく、あまり太いリーダーを使うとフッキングが決まりにくくなることがあります。

そのため、細めのリーダーを使うことで自然なアクションが出しやすく、アジの警戒心を和らげることができます。

ただし、障害物が多い場所やサイズの大きなアジを狙う場面では、1.2号以上のリーダーが安心です。

また、リーダーの太さはメインラインとのバランスも重要です。

例えばPEライン0.3号に対してリーダーが1.5号だと、結束部分でのトラブルが起きやすくなります。

そのため、メインラインの太さに合わせた無理のない号数を選ぶのがポイントです。

場所や釣り方が変わる場合は、数種類のリーダーを持って行くことで、状況に応じた調整が可能になります。

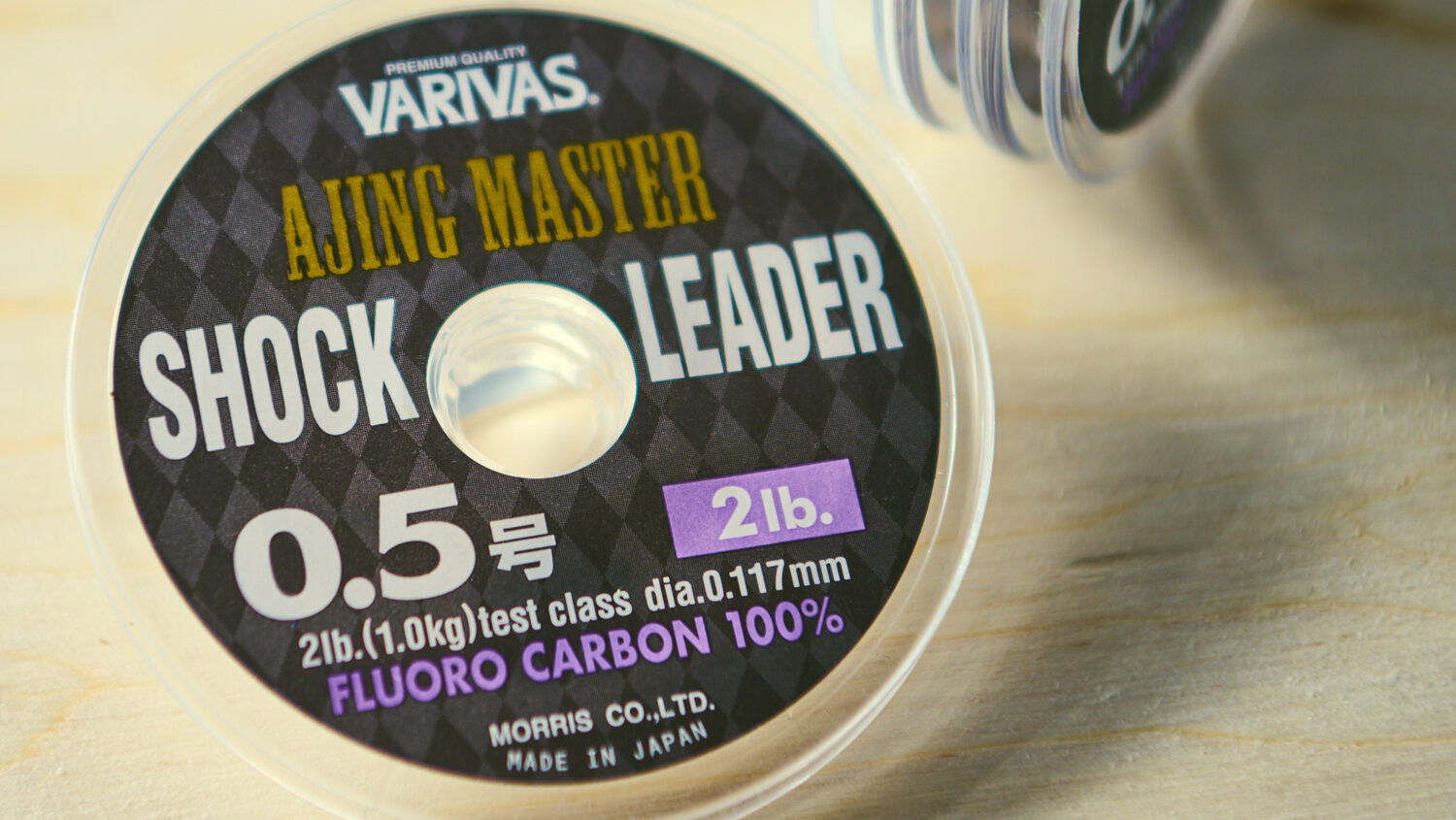

パッケージに記載されているポンド数や適合ラインの目安も参考にすると、選びやすくなります。

ナイロンかフロロどっちを選ぶべきか

アジングで使うリーダーとしては、ナイロンとフロロカーボンのどちらを選ぶかで、釣りのスタイルや目的に大きく影響します。

それぞれに特徴があるため、状況に応じた使い分けが効果的です。

フロロカーボンは、耐摩耗性が高く沈みやすいという特徴があります。

根の荒いポイントやストラクチャー周りを攻める場面に強く、ジグヘッドリグなどで底付近を探るアジングではとくに有利です。

また、感度が高いため、小さなアタリも手元に伝わりやすく、繊細な釣りに向いています。

一方、ナイロンはしなやかで扱いやすく、初心者にとっては結びやすいというメリットがあります。

水に浮きやすく、表層を狙う釣りに適しています。

ただし、耐摩耗性や感度はフロロに劣るため、使用環境には注意が必要です。

どちらを選ぶかは、狙うレンジや釣り場の条件で判断するのが基本です。

表層狙いやトラブルを避けたい初心者にはナイロン、感度と耐久性を求める経験者にはフロロというように、自分のスタイルに合わせて選ぶことで釣果にもつながります。

私の場合はアジングに使用するリーダーはフロロラインを使っています。

理由は、軽量なリグを扱うアジングでは比重の軽いナイロンラインが扱いにくと感じているからです。

フロロラインの方が比重が高いため、軽量リグも水中で馴染みやいため、アジングには合っていると思っています。

キャロやフロートのリーダー長さの目安

キャロライナリグやフロートリグでアジングを行う場合、リーダーの長さはアジの活性や狙うレンジによって使い分ける必要があります。

リーダーの長さが釣果に直結する場面もあるため、適切な設定が重要です。

一般的な目安として、キャロでは80cm〜150cm、フロートでは100cm〜200cm程度が使われることが多いです。

これだけ幅があるのは、リグを沈める速さやアジがいる水深を調整するためです。

例えば、食いが渋い時はリーダーを長くして仕掛けを自然に漂わせることで、アジに警戒心を与えにくくできます。

また、潮の流れが速いポイントでは、長すぎるリーダーが絡まりやすくなるため、やや短めに調整するのが無難です。

一方で、波が穏やかでアジが表層にいるような状況では、長めのリーダーが自然な誘いを演出できます。

リーダーの長さを調整することで、同じリグでもまったく異なる動きを見せるため、状況に合わせた使い分けが釣果を伸ばすポイントです。

数種類の長さを事前に準備しておくことで、現場での対応力が高まります。

アジングで使うリーダーの実践活用ガイド

-

結び方の種類とコツ

-

おすすめアイテム3選

-

メインラインとリーダーの太さの関係

-

リーダー選びで釣果は変わるのか

-

長さ調整で感度アップを狙う

結び方の種類とコツ

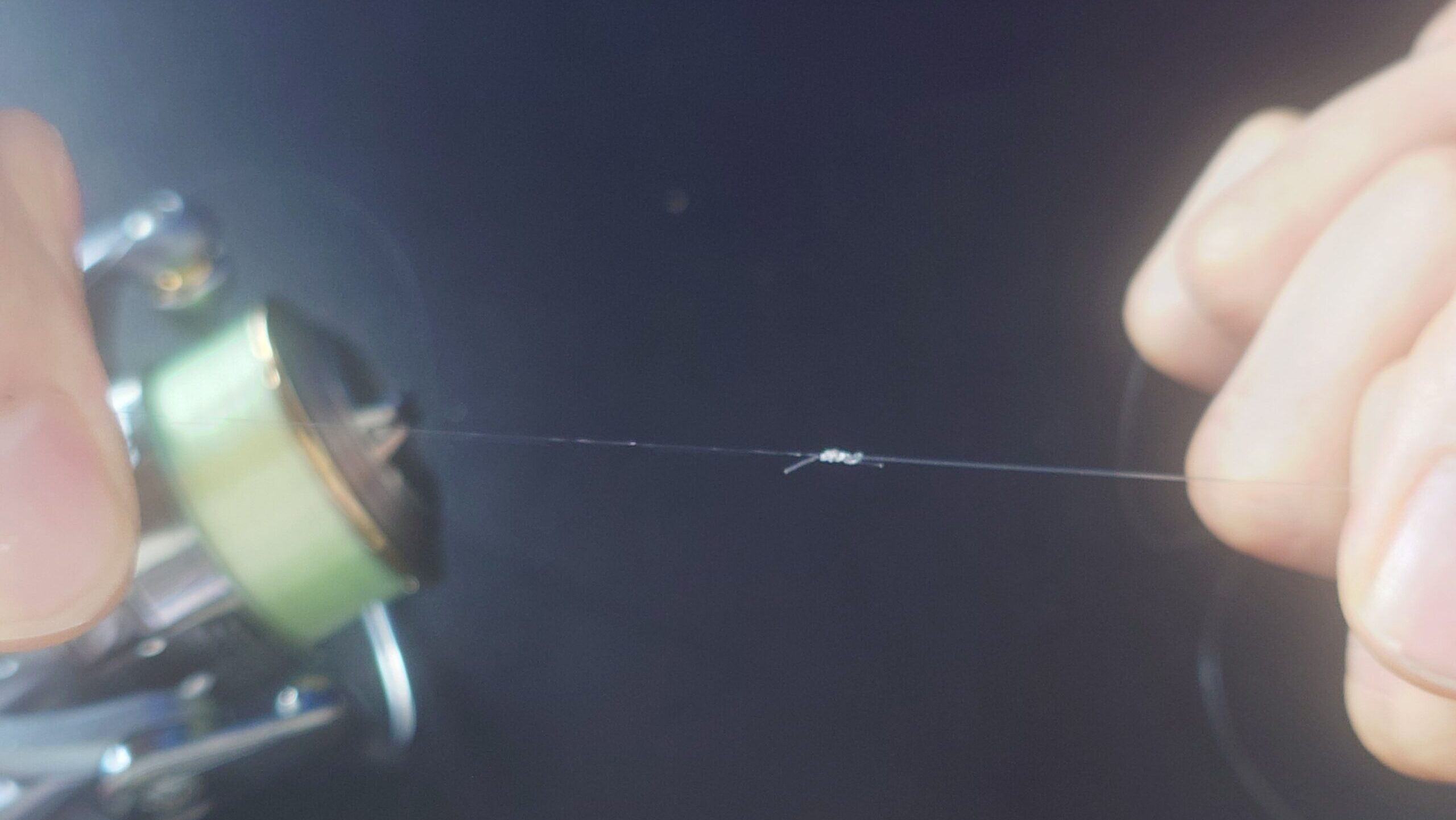

アジングで使うリーダーの結び方にはいくつか種類がありますが、重要なのは強度と手軽さのバランスです。

特にPEラインとリーダーを結ぶ場合、適切なノットを選ぶことでトラブルを防ぐことができます。

代表的な結び方として、FGノット、電車結び、SCノットなどがあります。

FGノットは非常に高い強度を持ち、ガイドの通りも滑らかですが、習得にはある程度の練習が必要です。

慣れないうちは時間がかかるかもしれませんが、風が強い日や大物狙いには最適な選択といえます。

シーバスや青物などある程度大きい魚を釣る場合は、FGノットが主流ですが、アジングでFGノットは必要ありません。

とにかく結ぶのが大変。

一方、電車結びは簡単で覚えやすく、初心者でもすぐに実践できます。

ただし、結束部分が太くなりやすいため、キャスト時にガイドに引っかかることがあります。

※キャストする際に、ガイドの中に結び目を入れずにキャストすれば問題ありません。

手軽に済ませたい場合や短時間の釣行では、実用性の高い方法です。

どの結び方を選ぶにしても、注意したいのは結束部分をしっかり湿らせてから締め込むことです。

摩擦熱でラインが弱くなるのを防ぎ、強度を保つためには欠かせない手順です。

また、ライン同士をまっすぐに保つよう意識しながら結ぶと、仕上がりが安定します。

最終的には自分のスタイルや好みに合った結び方を見つけることが、ストレスのない釣りにつながります。

おすすめアイテム3選

アジング用のリーダー選びでは、素材や太さ、コスパのバランスが重要です。

ここでは、初心者から中級者まで扱いやすいおすすめのリーダーを3つ紹介します。

まず1つ目は「ヤマトヨテグス フロロショックリーダー」。

しなやかさと強度のバランスが良く、アジの小さなアタリも感じ取りやすいのが特徴です。透明度も高く、スレたポイントでも効果を発揮します。

次に「サンライン トルネードVハード」は、張りが強く感度を重視する人に向いています。

根ズレにも比較的強いため、堤防や磯場など障害物の多い場所で安心して使えます。

リーダーに張りを持たせることで、ワームの操作性も高まるでしょう。

3つ目は「シーガー グランドマックスFX」。

価格はやや高めですが、耐久性や結束強度に優れており、信頼性の高さから多くの上級者も愛用しています。

繰り返しのキャストやファイトでもラインの消耗が少なく、長期的な視点で見ればコスパも良好です。

いずれも実績のある製品なので、まずは1種類試してみて、自分の釣りスタイルに合ったものを見つけるとよいでしょう。

メインラインとリーダーの太さの関係

メインラインとリーダーの太さの関係は、使用するラインの種類によって変わります。

アジングで主に使われるのはPEラインとエステルラインであり、それぞれに合ったリーダーの太さを選ぶことが重要です。

エステルラインは高感度で伸びが少なく、軽量リグの操作性に優れるというメリットがある一方、引張強度や耐摩耗性が低いというデメリットがあります。

そのため、リーダーの太さを上げすぎると結束部分に負荷が集中し、ラインブレイクしやすくなります。

例えば、以下のような組み合わせが推奨されます。

エステル0.2号(約0.74lb)→ リーダー0.6号(約2lb)

エステル0.3号(約1.1lb)→ リーダー0.8号(約3lb)

エステル0.4号(約1.1lb)→ リーダー1号(約3lb)

このように、ノット強度が不安定になりやすいため、ライン同士の太さに大きな差が出ないようにすることが重要です。

一方で、PEラインは引張強度が高く、しなやかさもあるため、リーダーとの太さにある程度の差があっても問題ありません。

太さの目安

PE0.2号 → リーダー0.6〜0.8号

PE0.3号 → リーダー0.8〜1.0号

PE0.4号 → リーダー1.0〜1.2号

このように、メインラインより1.5〜2倍程度の号数を目安にリーダーを選ぶと、ノットの結束強度が安定しやすく、アジの引きにも十分対応できます。

また、リーダーが太すぎるとルアーの動きが不自然になったり、ガイド抜けが悪くなったりするため、細いPEを使っている場合は特に注意が必要です。

逆に、風や流れが強い状況や根ズレが多い場所では、やや太めのリーダーにすることで安心感が増します。

このように、メインラインとリーダーは単体で考えるのではなく、全体のバランスを見て選ぶことでトラブルを減らし、釣果アップにもつながります。

リーダー選びで釣果は変わるのか

「リーダーで釣果が変わるか」の問いに対して、私は「そんなに変わらない」と考えています。

しかし、PEラインやエステルラインを使う場合、リーダーの有無で釣果が変わると言って良いでしょう。

それくらい、細いPEやエステルラインは簡単に切れてしまいます。

なので両者をメインラインに使うなら、リーダーは必須と言って良いです。

その中で、様々な種類のリーダーが販売されていますが、その中でどれを使うかはご自由に決めて良いと思います。

アジング用のリーダーとして販売されている商品もありますが、私は専用品ではなく大容量で安く販売されている商品を使用していますが、実釣性能関して不満もありません。

その中で最近気になっているリーダーがあります。

それがデュエルから発売さえれている「魚に見えないピンクフロロ」です。

アジングでラインの色なんか気にしなくても良いと考えていましたが、デュエルがアップしている動画を見て、その認識は違うのかなと考えるようになりました。

「魚に見えないピンクフロロ」に関しては、購入したものの実釣では数回しか使っていないので、しっかり使い込んでからレビューしたいと思います。

長さ調整で感度アップを狙う

リーダーの長さを調整することで、アジングにおける感度は大きく変わります。

特に、アジの繊細なアタリを確実に捉えたい場面では、リーダーの長さ設定が重要です。

基本的には、短めのリーダーの方が感度が高くなります。

メインラインからロッドに伝わる情報量が減らないため、小さなアタリでも手元に伝わりやすくなるからです。

例えば、風が弱く、底の状況が比較的素直なフィールドでは、30〜50cm程度の短いリーダーが向いています。

一方で、フロートリグやキャロライナリグを使用する場合や、根が複雑な場所ではリーダーを1m前後まで長くすることで、仕掛けのトラブル防止や魚への違和感軽減に繋がります。

この場合は感度がやや落ちるものの、ラインの耐久性と食い込みのバランスが取れたセッティングとなります。

狙うアジのサイズ、釣り方、フィールド状況を踏まえて、適切な長さに調整することが、釣果と快適な操作性を両立させる鍵になります。

アジング リーダーの基本と選び方まとめ

-

リーダーはPEやエステルラインの弱点を補う役割がある

-

擦れに弱いPEラインにはフロロやナイロンのリーダーが効果的

-

エステルラインの衝撃吸収にはクッションとしてリーダーが必要

-

結束が面倒な人には簡単なノットやツールの使用が有効

-

リーダーを使いたくない場合はナイロンメインの釣りも選択肢

-

リーダーの太さは0.6〜1.5号が一般的な目安

-

細めのリーダーは自然なアクションとフッキングのしやすさに貢献

-

フロロは耐摩耗性と感度に優れ、ストラクチャー攻略に向いている

-

ナイロンはしなやかで表層狙いや初心者に扱いやすい

-

キャロは80〜150cm、フロートは100〜200cmのリーダーが目安

-

FGノットは高強度、電車結びは手軽さ重視に向いている

-

結束時はラインを湿らせて摩擦熱による劣化を防ぐべき

-

リーダーは自分のスタイルに合わせてコスパや操作性で選ぶ

-

メインラインとの号数バランスは結束強度に大きく影響する

-

リーダーの長さ調整は感度と食わせやすさのバランスに直結する

メインラインに応じたリーダーの太さの選び方

リーダーの結び方の種類とコツ

釣果や操作性に影響するリーダーの長さ調整方法