アジングロッドを選ぶ際に、まず迷うのがチューブラーかソリッドどちらを選ぶべきかどうかという点です。

特に「ソリッドとチューブラー 比較」で調べる方も多く、それぞれの特徴や使用感、適したシチュエーションを把握することが大切になります。

アジングロッドにおいての「ソリッド・チューブラー」の違いを知ることは、自分の釣りスタイルに合った一本を選ぶ判断材料として重要です。

チューブラーは軽量で感度が高く、操作性に優れている一方、ソリッドと比較して折れやすいといった耐久性の違いも無視できません。

この記事では、「ソリッドとチューブラーメリット・デメリット」や「チューブラーが難しい理由」なども踏まえながら、初心者から中級者まで納得できる情報を網羅しています。

「ジグ単にオススメのチューブラーロッド」も具体的に紹介するため、実際の選び方や使用シーンがイメージしやすくなるでしょう。

また、「最強のチューブラーロッド」や「ハイエンドロッド」のような上級モデルについても触れていますので、今後のステップアップを考えている方にも役立つ内容です。

チューブラーに関する基礎から応用まで、幅広く学べる記事としてぜひ参考にしてみてください。

チューブラーアジングロッドの特徴と選び方

-

ソリッドとチューブラー 比較でわかる違い

-

折れやすいのはどっち?

-

メリット・デメリット

-

チューブラーが難しい理由とは?

-

ジグ単にオススメのチューブラーロッドとは?

ソリッドとチューブラー比較でわかる違い

アジングロッドにおけるソリッドティップとチューブラーティップには、はっきりとした特徴の違いがあります。

ソリッドティップは、先端が中まで詰まった構造になっており、柔軟性が高く、繊細なアタリも逃しにくいという強みがあります。

一方、チューブラーティップは中空構造のため軽量で反発力に優れており、キャスト性能や操作性の高さが魅力です。

例えば、ソリッドティップは豆アジのような極小さな魚のアタリでも穂先に明確な変化が出やすいため、細かな釣りに向いています。

逆にチューブラーはジグ単やプラグを使ってアクションを出したいときに、しっかりとルアーを動かせるメリットがあります。

このように、感度や操作性の面で得意分野が異なるため、どちらが優れているというよりも、釣り方や対象魚に合わせて選ぶことが重要です。

また、竿の曲がり方や戻りの速さにも違いがあり、使用感にも大きく関わってきます。

最初の1本としては、扱いやすく汎用性の高いソリッドを選ぶ人が多いですが、慣れてきたらチューブラーの反発力を活かしたテクニカルな釣りにも挑戦できるでしょう。

このように、両者を比較することで、自分の釣りスタイルに合ったロッド選びが可能になります。

折れやすいのはどっち?

結論から言えば、ソリッドティップのほうが折れにくく、チューブラーティップはやや破損しやすい傾向があります。

これは構造上の違いが影響しています。

ソリッドティップは素材が詰まっているため、曲げても内部に力が分散しやすく、多少の無理にも耐えられる柔軟性を持っています。

一方で、チューブラーは中空構造のため、反発力は高いものの、強い曲げに対する耐性が低く、特にティップ部分に無理な力が加わると折れやすくなります。

例えば、根がかりを強引に外そうとしたときや、落とした衝撃が先端に集中した場合、チューブラーのティップは破損するリスクが高まります。

また、ロッドスタンドに立てかけたまま倒れるなどの不意な事故でも、ダメージを受けやすいのがチューブラーです。

ただし、使用方法を守り丁寧に扱えば、どちらのタイプも長く使うことができます。

無理なファイトや、雑な収納・持ち運びを避けることが、折れを防ぐ最善策です。

またアジングロッドは軽いリグをメインに扱う為に、とても繊細で、竿先がかなり細くなっています。

ソリッド、チューブラー問わず、ロッドの保管には十分注意しましょう。

トランクに他の荷物と一緒に入れ、ティップに傷がついたり、魚が掛った状態で思いっきり竿を立てれば、穂先の種類に関わらず簡単に折れてしまいます。

ロッドの扱いにまだ不慣れな初心者であれば、まずは安心して使えるソリッドティップのモデルを選ぶのが無難でしょう。

一方で、性能重視の釣りを目指す中級者以上であれば、チューブラーの軽さと感度を活かした使い方もおすすめできます。

メリット・デメリット

アジングロッドに使われるソリッドとチューブラーには、それぞれ明確なメリットとデメリットがあります。

まず、ソリッドティップの最大のメリットは、繊細なアタリを捉えやすいという点。

ティップが柔らかいため、小さな前アタリや違和感レベルの動きにも反応しやすく、初心者でも魚が掛かっていることを感知しやすいです。

また、根掛かりや衝撃に対してもしなやかに耐えるため、折れにくく扱いやすい構造となっています。

一方で、ソリッドは反発力が弱いため、ルアー操作のキレやキャスト時の飛距離が不利な部分です。

特に風が強い状況では、穂先が風に流されやすく、操作性が落ちる場合があります。

対して、チューブラーティップは軽量かつ高反発であることが大きなメリットです。

ジグ単や軽量プラグを正確に操りたい場面では、しっかりとアクションを伝えられるため、テクニカルな釣りに向いています。

また、ロッド全体の感度が高く、手元にダイレクトに情報が伝わってくる点も特徴です。

しかし、チューブラーはソリッドに比べてティップが硬く、細かなアタリを視覚的にとらえにくい傾向があります。

さらに、衝撃に弱く、先端に強い力が加わると破損しやすいというデメリットも忘れてはいけません。

このように、どちらも一長一短であり、釣りのスタイルやシチュエーションによって使い分けることがポイントです。

アジングロッドの選び方に関しては下記の記事でも詳しく紹介しています。

「アジングロッドの硬さの選び方と失敗しないコツ」

「アジングとトラウトのロッドは兼用できる?選び方と注意点」

チューブラーが難しい理由とは?

ジグ単にオススメのチューブラーロッドとは

ジグ単リグを使ったアジングでは、ロッドの繊細さと操作性のバランスが求められます。

その点で、チューブラーロッドの中でも軽量で感度の高いモデルが特におすすめです。

ジグ単は1g前後の超軽量ジグヘッドを扱うため、ロッドの自重が軽く、先端まで張りのある設計であることが重要。

例えば、チューブラーの中でもソリッドに近い柔らかめのティップを採用しているロッドであれば、ジグ単でも過剰な跳ね返りがなく、繊細な操作が可能です。

このようなロッドは、微細なアタリを逃さずに手元へ伝えてくれるので、アジのショートバイトにも素早く反応できます。

また、チューブラーはリグを積極的に動かしたい場面で真価を発揮。

たとえば、フォール中に軽くシェイクを入れたり、ボトムで細かく誘ったりする際に、ティップの復元力がしっかりとルアーアクションに反映され、アジの捕食スイッチを入れやすくなります。

ただし、操作が過剰になるとリグが跳ね上がりやすいため、ラインテンションの調整には注意が必要です。

慣れるまではオーバーアクションになりがちなので、最初はしなやかさと張りのバランスが取れたモデルを選ぶと扱いやすくなります。

ジグ単に適したチューブラーロッドを選ぶ際は、ルアーウェイト適正やティップの硬さ、グリップ周りの操作性も併せてチェックすると良いでしょう。

アジングロッド チューブラーのおすすめモデル

-

最強のチューブラーロッドはどれ?

-

おすすめ5選

-

ハイエンドロッドに見る性能の違い

-

価格帯別のチューブラーロッド比較

-

初心者に向いているロッドとは?

最強のチューブラーロッドはどれ?

「最強のチューブラーロッド」と言っても、どの釣りスタイルにおいて最強かによって評価は変わります。

ここでは、感度・操作性・耐久性の3点を基準に見ていきましょう。

まず、感度において最強とされるのは、ハイエンドクラスのチューブラーロッドです。

高弾性カーボンを多用したモデルは、軽量かつ剛性が高く、水中の変化をダイレクトに伝えてくれます。

ラインを通して手元までアタリが明確に伝わるため、細かな情報を逃さずキャッチ。

操作性については、ロッド全体の張りとバランスが重要です。

軽量設計でありながらティップに適度なしなやかさを残しているモデルは、リグを意図通りに動かせます。

こうした特性を備えたロッドは、風や潮の変化にも対応しやすく、安定した釣りが可能です。

耐久性の観点では、チューブラーは構造上ソリッドよりも折れやすい傾向にありますが、最新の高強度素材を採用したロッドはその弱点をカバーしています。

特にブランクの多層構造化やカーボンナノチューブの活用により、軽さと強さを両立したロッドが増えてきました。

現時点で「最強」とされるモデルには、がまかつの「ラグゼ 宵姫 天」、ヤマガブランクスの「ブルーカレント TZ/NANO」シリーズなどが挙げられます。

どちらも極めて高い性能を持ち、上級者が信頼を寄せるチューブラーロッドです。

ただし、これらは価格も高いため、実際の使用環境や釣りの目的に合ったロッド選びをすることが大切です。

最強とはいえ、道具の特性を理解し、自分の腕に合ったロッドを使うことが、最大限の性能を引き出すコツです。

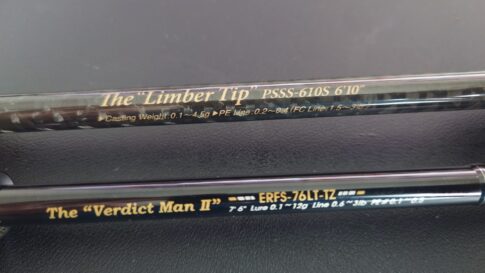

おすすめ5選

チューブラーロッドの中でも、感度・操作性・価格バランスに優れたモデルを選ぶことで、アジングの幅が広がります。

ここでは初心者から中級者まで満足できる、おすすめのチューブラーロッドを5本ご紹介。

1本目は、【ヤマガブランクス/ブルーカレントⅢ 53】

軽量ジグ単を扱いやすく、チューブラーながらティップに適度なしなりがあるため、操作に慣れていない方でも使いやすい設計になっています。

2本目は、【がまかつ/ラグゼ 宵姫 華 S54FL-solid】

名前にソリッドとありますが、ブランク全体はチューブラー構造で、特に感度とバランスの良さが評価されています。

アクションはULよりも柔らかいFL(フェザーライト)で、マイルドな仕上がりになっているため、豆アジでも引きを楽しめるロッドです。

長さが短いので飛距離のいらない港内でのアジングにオススメ!

3本目は、【ダイワ/月下美人 MX 510UL-T】

コストパフォーマンスが高く、軽量設計でありながらもブランクに張りがあり、初心者のステップアップにもオススメ。

また、グリップ周りの操作性も良好です。

4本目は、【シマノ/ソアレTT アジング S64UL-S】

チューブラー特有の操作感がありつつ、ラインのテンション変化にも敏感に反応します。

潮の変化を捉える感度も高いため、夜釣りや潮流のある釣り場にピッタリ。

5本目は、【ティクト/スラム UTR-61 one-TOR】

やや上級者向けですが、圧倒的な軽さと高感度で、ジグ単を自在に操作したい方には魅力的な1本です。

ピンスポットに送り込む正確性も高く、手返しの良さにも優れています。

このように、各ロッドには異なる特性があります。

自分の釣りスタイルに合わせて、最適なモデルを選ぶことが重要です。

ハイエンドロッドに見る性能の違い

ハイエンドロッドは、単に高価なだけでなく、素材・設計・性能のすべてにおいて一般的なロッドとは一線を画しています。

その違いを知ることで、なぜ上級者がそれを選ぶのかが見えてきます。

まず大きな違いは、感度の高さです。

ハイエンドロッドでは、高弾性カーボンやナノカーボンなどの先端素材を使用しており、微細なアタリや潮の変化を明確に伝えます。

これは、たとえば風が強い日や流れの速い場所でも、確実にアジのバイトを察知できるというのは大きなアドバンテージです。

次に、ブランクのねじれや潰れに強い構造設計です。

多層カーボン構造やX状の補強などが施されており、キャスト時やファイト中のパワーロスを極限まで抑えています。

このため、操作レスポンスが鋭く、狙い通りの動きをルアーに与えることが可能です。

さらに、重量の軽さも見逃せません。

ハイエンドモデルは、パーツの一つひとつまで軽量化されており、長時間の釣行でも疲れにくい作りになっています。

それによって集中力が持続しやすく、結果として釣果の恩恵も。

もちろん、価格は高めですが、それに見合う性能が確実に詰まっています。

但し、釣果に関しては「ハイエンドロッドだからと言って劇的に変わるものではない」というのが私の感想です。

釣果に関しては中級クラスのロッドで十分ですが、ハイエンドロッドは軽さや外見なども含めて、使っていてより釣りが楽しくなるのは間違いありません。

こだわりの道具を使って釣りを楽しむ。

これも趣味としてのアジングの醍醐味です。

価格帯別のチューブラーロッド比較

チューブラーロッドには幅広い価格帯があり、それぞれ性能や使用感に大きな違いがあります。

ここでは「エントリーモデル」「ミドルクラス」「ハイエンドモデル」の3つに分けて比較していきます。

まず、エントリーモデル(〜1万円前後)は、アジング初心者が始めやすい価格帯です。

このクラスでは感度や軽さは控えめですが、十分にアジングを楽しむことができます。

たとえば、シマノ「ソアレBB」やダイワ「月下美人 入門モデル」は、価格のわりにバランスの取れた性能を持っています。

次に、ミドルクラス(1万円〜3万円)は、ある程度経験を積んだ方に人気のゾーンです。

ブランクスの張りや感度も格段に良くなり、潮の流れを読みながら釣りを組み立てることが可能になります。

代表的な機種には、ヤマガブランクス「ブルーカレント」やティクト「スラム」、がまかつの「宵姫・爽」などがオススメ。

ミドルクラスが価格帯と釣果が一番釣り合っているラインです。

そして、ハイエンドモデル(3万円〜)は、性能に一切の妥協がないプロ仕様です。

軽量化や感度、操作性が圧倒的で、細かなアタリも逃さず捉えることができます。

シマノ「ソアレエクスチューン」やがまかつ「ラグゼ宵姫天」は、このクラスを代表するロッドです。

価格が上がるにつれ、求められる技術や使いこなしの精度も上がりますが、その分快適さも大きく変わり、よりアジングが楽しくなります。

しかし、釣果に関して言うと、ミドルクラスとハイエンドの価格差ほど釣果が変わるかというとそうでもありません。

ミドルクラスが一番価格と性能のバランスが取れていると思います。

ハイエンドクラスは見た目なども含めた、こだわりの道具で趣味を楽しむ。

そんな世界観が魅力と言えます。

自分のレベルや予算に応じて、無理なくステップアップしていくことが長くアジングを楽しむコツです。

初心者に向いているロッドとは?

アジングを始めたばかりの方がチューブラーロッドを選ぶ際には、「操作しやすさ」と「扱いやすさ」を基準にするのがおすすめです。

チューブラーロッドは高感度で反発力もあるため、適切なモデルを選べば初心者でも快適に扱えます。

特に注目したいのは、ロッド全体の張りが強すぎず、軽量な設計のモデルです。

これにより、ルアー操作時の負担が少なく、繊細なアタリも比較的感じ取りやすくなります。

軽量ジグ単〜軽めのフロートリグ程度まで対応できるモデルであれば、汎用性も高く初心者には安心です。

また、ロッドの長さもアジングでは重要な要素となります。

長さが短ければ、竿はより軽くなりますが、飛距離や足場の高い場所では扱いにくいです。

一方長い竿(7~8ft)は先重りになりがちですが、飛距離・キャロ扱いやすいというメリットがあります。

価格面では、1万円前後のエントリーモデルに優秀なロッドが多く揃っています。

例えば、ダイワ「月下美人」シリーズやシマノ「ソアレBB」は、初心者でも扱いやすく、基本性能も十分です。

最初の1本は「チューブラーの特性を感じられるが、過敏すぎないモデル」を基準に選ぶと良いでしょう。

無理に高性能を追わず、自分の釣りスタイルに合ったロッドを選ぶことが、長く楽しむコツです。

アジングロッド チューブラーの特徴と選び方まとめ

-

チューブラーティップは中空構造で反発力が高い

-

キャスト性能と操作性に優れている

-

ソリッドに比べてアタリを視覚でとらえにくい

-

手元への感度が高く、ダイレクトに伝わる

-

アクションをつけやすくテクニカルな釣りに適している

-

ティップが硬めで初心者には扱いがやや難しい

-

折れやすさはソリッドより高いため取り扱いに注意が必要

-

高感度な分、バラしやすくラインテンション維持が重要

-

軽量ジグ単にも適した柔らかめのチューブラーも存在する

-

初心者は反発力が穏やかなモデルを選ぶと良い

-

ミドルクラスが価格と性能のバランスが最も良い

-

ハイエンドモデルは感度・軽さ・耐久性が大幅に向上

-

最強クラスはがまかつやヤマガなどの上位モデル

-

ジグ単では軽量・張りのバランスが重要

-

使用目的や釣り場に応じたロッド選びが必要

チューブラーのメリット・デメリットと適した使い方

折れやすさや耐久性に関する注意点

価格帯やレベル別のチューブラーロッドの選び方